苏联顶级舞者演绎《天鹅湖》的独家幕后花絮

## 天鹅之翼下的铁幕:《天鹅湖》如何成为苏联的文化武器

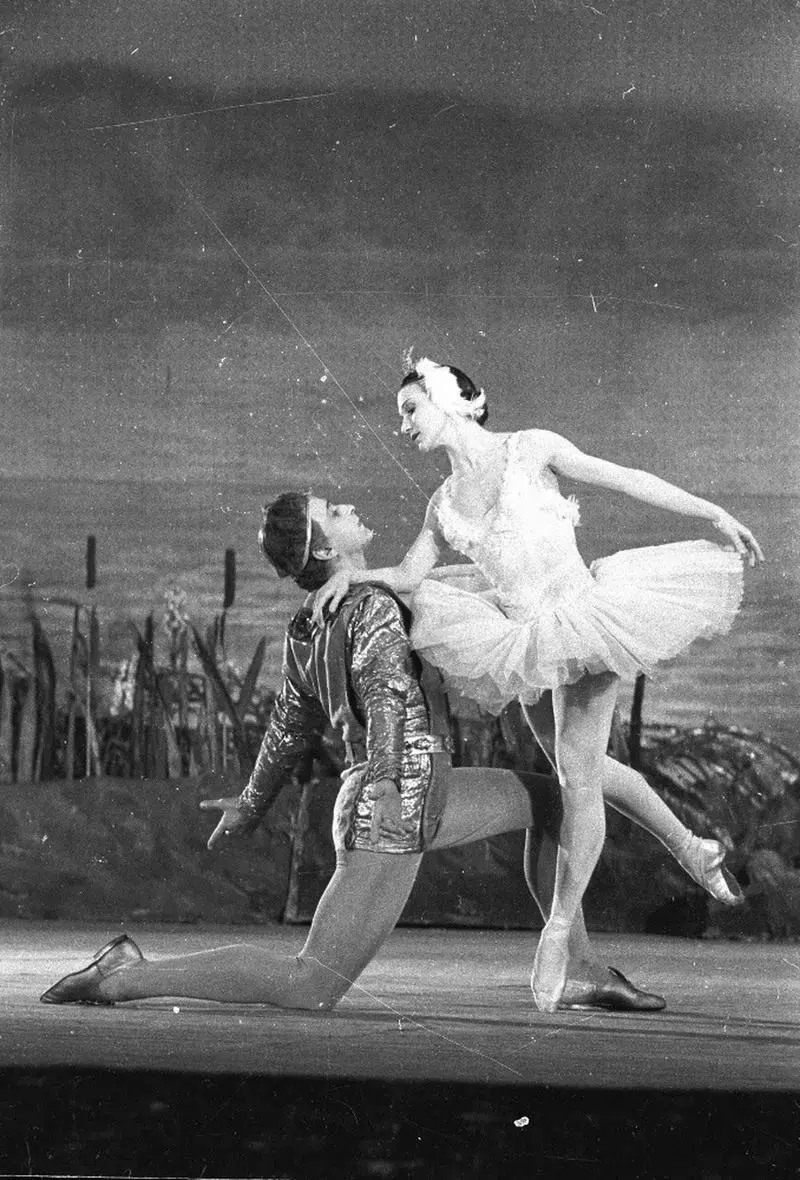

1964年莫斯科大剧院的舞台上,玛雅·普利谢茨卡娅正在完成她的第500场《天鹅湖》演出。当聚光灯打在这位"苏联芭蕾皇后"身上时,观众席中几位身着军装的高级将领正襟危坐——这不是普通的文艺演出,而是一场没有硝烟的文化战争。在冷战最激烈的年代,一只芭蕾舞剧中的"白天鹅"成为了苏联对抗西方世界的秘密武器,它的每一次振翅都在改变世界对铁幕后的红色帝国的想象。

苏联对《天鹅湖》的改造堪称艺术史上的奇迹。传统版本中柔美脆弱的奥杰塔公主,在苏联编舞家手中蜕变为兼具力量与优雅的新形象。1956年,莫斯科大剧院携新版《天鹅湖》登陆伦敦科文特花园皇家歌剧院,当舞者们完成32个完美的"挥鞭转"时,挑剔的英国观众集体起立鼓掌长达15分钟。《泰晤士报》惊呼:"这不是舞蹈,这是人体能达到的力学奇迹!"西方世界第一次意识到,苏联不仅在太空竞赛中领先,在艺术领域同样创造了令人窒息的成就。

在美苏角力的特殊时期,《天鹅湖》成为最出人意料的外交使者。1973年,勃列日涅夫在戴维营会见尼克松时,特意安排美国代表团观看《天鹅湖》演出。尼克松在回忆录中写道:"那些舞者仿佛不受重力束缚,这让我开始重新思考我们对苏联的所有预设。"更富戏剧性的是1989年,当东德领导人昂纳克在柏林观看《天鹅湖》演出时,剧院外正聚集着要求民主改革的示威群众——当晚的历史性画面被全球媒体传播,天鹅的意象与铁幕的崩塌永远联系在了一起。

苏联解体后,《天鹅湖》的命运出现惊人转折。1991年8月19日政变期间,莫斯科大剧院成为少数仍在正常运作的机构,当天演出剧目正是《天鹅湖》。BBC记者记录下荒诞一幕:坦克开进红场的同时,剧院里白天鹅仍在优雅旋转。这种戏剧性的反差让《天鹅湖》获得了新的文化意义——它不再只是苏联的象征,而成为超越政治的艺术永恒性的证明。

回望历史,苏联版《天鹅湖》的成功绝非偶然。据文化档案显示,苏联政府每年投入相当于整个小国预算的资金培养芭蕾人才,学员要经历每天10小时、持续8-10年的严苛训练。这种国家意志与艺术追求的奇特结合,最终孕育出让世界震撼的舞台奇迹。在数字时代的今天,当我们在视频网站观看那些保存下来的黑白影像时,依然能感受到那种穿越时空的艺术震撼——这或许正是《天鹅湖》最持久的魅力:当政治成为过去,艺术却永远活着。

-

相关资讯更多>>

-

12-02 12:03

-

11-20 13:51

-

10-30 13:37

-

10-25 16:54

-

09-29 19:13

-

09-18 16:00

-

09-12 18:12

-

09-05 02:46