2024必看舞台剧《觉醒年代》热血首演,观众泪目刷屏

## 当历史照进现实:《觉醒年代》舞台剧为何让今天的年轻人热泪盈眶?

2024年春天,一部改编自同名爆款电视剧的舞台剧《觉醒年代》在北京国家大剧院首演,剧场内座无虚席。当大幕落下时,观众席上闪烁的不仅是舞台的灯光,还有无数年轻人眼中的泪光。社交媒体上,"觉醒年代看哭了"的话题迅速登上热搜,阅读量突破3亿。这不禁让人思考:一部讲述百年前中国知识分子探索救国之路的作品,为何能在今天引发如此强烈的情感共鸣?

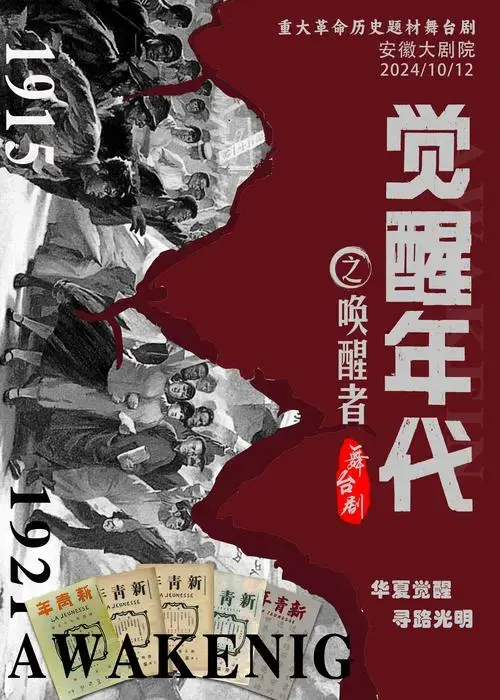

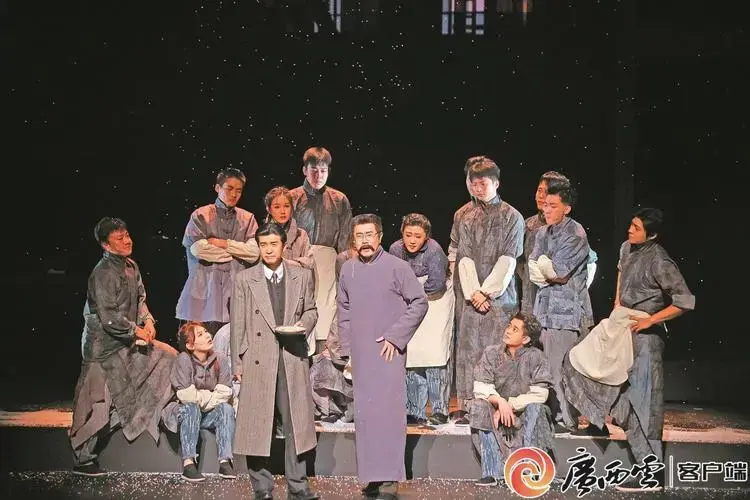

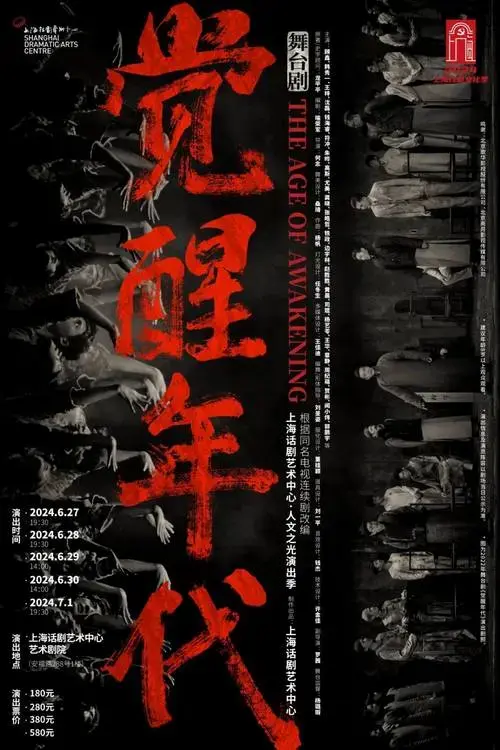

《觉醒年代》舞台剧以1915年《新青年》杂志创刊到1921年中国共产党成立的六年时间为背景,生动再现了陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等一批先进知识分子在民族危亡之际的觉醒历程。舞台上,我们看到的不只是历史课本上的名字,而是一个个有血有肉、会犹豫也会坚定的人。陈独秀在儿子陈延年面前流露的父爱,李大钊与妻子赵纫兰的伉俪情深,鲁迅创作《狂人日记》时的痛苦与决绝——这些细腻的情感刻画,让历史人物从神坛走向人间,也让今天的观众找到了情感连接的纽带。

在首演当晚,最打动人心的场景之一,是李大钊站在长城上振臂高呼:"试看将来的环球,必是赤旗的世界!"那一刻,台下许多"00后"观众不约而同地拿出手机,点亮屏幕上的五星红旗。这种跨越百年的情感共振,揭示了一个深刻的社会心理:当代年轻人渴望找到属于自己的精神坐标。在物质丰富的今天,他们依然会被理想主义的光芒所照耀,被"为中华之崛起"的担当所感动。一位22岁的观众在微博上写道:"看到百年前的90后、00后为民族命运奔走呼号,我突然明白了什么是真正的'后浪'。"

《觉醒年代》舞台剧的成功,还在于它巧妙地架起了历史与现实的对话桥梁。剧中探讨的诸多命题——如何对待传统文化?如何实现民族复兴?个人命运与国家前途的关系?——依然是今天中国社会思考的核心议题。当舞台上的青年辩论"问题与主义"时,台下的年轻观众仿佛看到了自己在社交媒体上讨论社会热点时的影子。这种跨越时空的思想对话,让历史不再是冰冷的过去,而成为映照现实的一面镜子。

特别值得一提的是,该剧在艺术表现上的创新突破。导演大胆采用多媒体技术,将历史影像与舞台表演无缝衔接;舞美设计上,用倾斜的报纸版面构成整个舞台空间,象征着那个思想激荡的年代;音乐创作融合了《国际歌》旋律与现代电子元素,既庄重又富有时代感。这些艺术手法不仅增强了观赏性,更让年轻观众感受到:主旋律作品也可以很"潮"。

《觉醒年代》舞台剧引发的现象级反响,实际上折射出当代中国青年价值观的深层变化。调查显示,Z世代对传统文化的认同度达到近十年新高,对国家发展的关注度显著提升。他们不再满足于娱乐至上的消费主义文化,开始寻求更有精神营养的内容。这部剧恰逢其时地满足了这种需求,用艺术的方式回答了"我们从哪里来,要到哪里去"的根本之问。

当灯光亮起,掌声经久不息,我们看到的不只是一部舞台剧的成功,更是一种文化自信的生动体现。《觉醒年代》告诉我们:真正的经典永远不会过时,崇高的精神永远值得追寻。在这个意义上,每一滴为这部剧流下的热泪,都是对先辈最好的告慰,也是对未来最坚定的承诺。或许,这就是艺术的力量——它能让百年前的星火,继续照亮今天的道路。

-

相关资讯更多>>

-

10-19 00:56

-

10-18 03:46

-

10-15 23:55

-

10-13 20:07

-

10-13 17:13

-

08-09 22:06

-

10-10 14:12

-

08-30 12:54