舞台剧《长安三万里》国风美学颠覆传统,全网热议

## 《长安三万里》爆火背后:当国风美学撕碎文化自卑的最后遮羞布

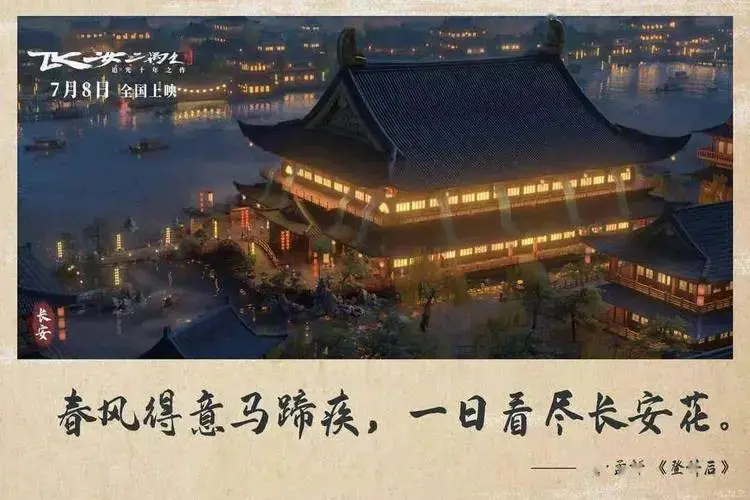

舞台剧《长安三万里》如一颗璀璨的文化炸弹,在当代审美荒漠中轰然绽放。这部作品引发的全网热议绝非偶然,它精准击中了这个时代最隐秘的文化痛点——当西方审美霸权长期殖民中国观众的眼球,这部作品用近乎暴烈的国风美学,完成了对文化自卑的最后清算。

《长安三万里》的颠覆性在于它彻底抛弃了"中西合璧"的妥协姿态。服装设计上,不再是影视城批发市场的影楼风唐装,而是考古报告里走出来的真实唐代服饰;舞台布景拒绝LED屏的科技炫技,转而用传统水墨的留白意境构建想象空间;就连演员的台步都刻意规避话剧腔,从唐代壁画中复活了真正的古典仪态。这种近乎偏执的纯粹性,恰恰构成了对当下"四不像"国风创作最辛辣的讽刺。

该剧最震撼的段落,是李白《将进酒》的全新演绎。没有交响乐伴奏,没有现代舞编排,只有羯鼓、筚篥等古乐器构建的声场中,诗人用盛唐特有的狂放腔调吟诵诗句。当"天生我材必有用"的尾音在剧场穹顶炸开时,年轻观众突然意识到:我们祖先的豪迈从来不需要好莱坞式的英雄主题曲来加持。这种审美自信的觉醒,比任何文化宣传都更具穿透力。

当代文化场域存在一个吊诡现象:故宫文创能卖出15亿年销售额,但严肃文艺创作仍在西方戏剧体系里邯郸学步。《长安三万里》的价值,在于它证明了中国美学体系完全能够独立承载现代叙事。剧中用"散点透视"替代西方焦点透视的舞台调度,用"意境"取代"冲突"的叙事逻辑,这些都不是猎奇的点缀,而是自成宇宙的表达系统。当观众为这种陌生又熟悉的审美体验热泪盈眶时,实际是在潜意识里完成了一次文化寻根。

该剧引发的争议同样耐人寻味。某些批评者指责其"不够国际化",却说不清到底需要迎合哪个"国际"。这种批评范式本身,暴露出后殖民时代的思想残渣——仿佛只有获得西方认可的东方美学才是合格的东方美学。《长安三万里》的爆火证明,Z世代观众已经厌倦了这种文化上的"二手审美",他们渴望直接与祖先的审美基因对话,而非通过西方滤镜观看自己的文化。

在文化自信成为政治口号的当下,《长安三万里》提供了最生动的实践样本。它不靠民族主义情绪煽动,不依赖异域风情猎奇,仅凭纯粹的美学力量就让观众重新发现:原来我们的审美传统如此高级,原来文化自信根本不需要"西体中用"的拐杖。当年轻人在社交媒体刷屏"这才是中国该有的样子"时,他们欢呼的不仅是部舞台剧,更是一个文明找回审美主权的历史性时刻。

这部作品留给文化产业的启示远比想象中深刻。它证明中国观众早已准备好接受真正的高级审美,只是创作者们长期低估了这种渴望。《长安三万里》像一面镜子,照见的是文化生产领域的思想解放尚未跟上时代步伐的窘境。当越来越多的作品敢于以这样的文化底气登场,我们或许终将迎来中国美学体系的文艺复兴——不是作为西方文明的注脚,而是作为人类审美星空中的独立星座。

-

相关资讯更多>>

-

10-19 00:56

-

10-18 03:46

-

10-15 23:55

-

10-13 20:07

-

10-13 17:13

-

08-09 22:06

-

10-10 14:12

-

08-30 12:54