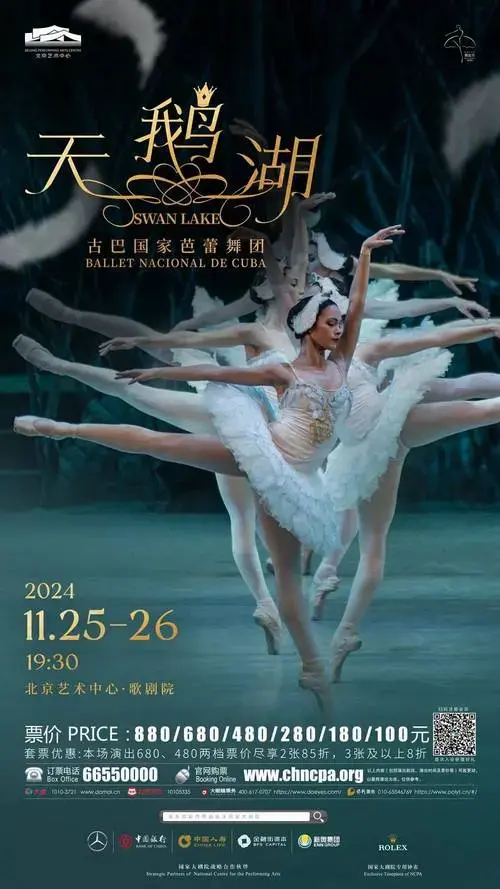

震撼首演!国际芭蕾名团《天鹅湖》全新编排登场

## 《天鹅湖》全新编排首演:当经典被重新定义,谁在颤抖?

镁光灯骤然亮起,大幕缓缓拉开。舞台上,一束冷光穿透黑暗,照在那只孤独的白天鹅身上——但这一次,她的姿态与传统记忆中的Odette截然不同。国际芭蕾名团的全新编排《天鹅湖》在这个夜晚掀起了艺术界的风暴,社交媒体上"#天鹅湖革新#"的话题在首演后三小时内突破千万阅读量。这不再是你祖母时代的《天鹅湖》,而是一场关于经典重构的艺术革命。

解构与重塑:天鹅的基因突变

编舞大师克里斯托弗·威尔顿手中的《天鹅湖》像被施了魔法。传统版本中泾渭分明的白天鹅Odette与黑天鹅Odile,在新版中合二为一——舞者通过服装的智能变色面料与肢体语言的精妙转换,实现同一演员在瞬间的角色切换。这种颠覆性处理并非噱头,艺术总监玛丽娜·维什涅娃在节目单上写道:"人性的光明与阴暗本就共生,新版要展现的是这种撕裂与统一。"

第二幕著名的"天鹅群舞"被彻底重构。32只天鹅不再保持机械的整齐划一,而是通过算法生成的动态编队,形成不断流动的有机图形。当舞者们佩戴的感应器随着柴可夫斯基音乐频率变化时,舞台地面投影会实时生成对应的几何波纹。有观众在推特上惊叹:"这哪里是芭蕾,分明是活着的数学方程式!"

科技与肉身的交响

新版最富争议也最惊艳的,是第三幕引入的"数字孪生"技术。当王子陷入黑天鹅诱惑时,舞台后方突然裂开一道数字深渊,由实时动作捕捉生成的虚拟舞者从屏幕中"挣脱"而出,与实体舞者展开一段虚实纠缠的双人舞。英国《舞蹈时代》杂志记者记录道:"当真实的手指穿过全息影像的刹那,整个歌剧院响起集体倒吸冷气的声音。"

但这种创新并非没有代价。首演当晚,扮演Odette/Odile的首席舞者艾丽卡·洛佩兹在完成高难度的"虚拟托举"时,因追踪系统延迟导致落地不稳。这段意外视频却在TikTok上获得病毒式传播,许多年轻观众认为:"看到科技与人类身体的真实对抗,反而比完美表演更震撼人心。"

古典主义的当代困境

艺术评论界迅速分裂为两个阵营。《纽约客》资深舞评人莎拉·考夫曼撰文抨击:"这是在用数字花招掩盖芭蕾本质的堕落。"而千禧一代观众则用票房说话——首演后一周的场次在二手平台被炒至原价八倍。更耐人寻味的是,大都会歌剧院同期上演的传统版《天鹅湖》上座率意外提升了27%,似乎观众们在比较中重新发现了经典的价值。

编导威尔顿面对争议显得从容:"1887年首演时,《天鹅湖》也曾被骂得体无完肤。真正的经典不怕被重新解读,只怕被供奉成博物馆里的标本。"这种态度恰恰揭示了当代艺术界的核心矛盾——在创新与传承的钢丝上,每个选择都在重写艺术史。

当终幕降临,新版给出了开放式结局:王子没有死去,天鹅也没有解脱,两者在虚实交织的边界持续舞蹈。散场时,有白发老者摇头叹息,也有穿着赛博朋克装的年轻人热泪盈眶。或许这就是经典重构的意义——它不再提供标准答案,而是成为一面棱镜,折射出每个时代独有的光芒与阴影。

这场艺术冒险究竟会载入史册还是沦为昙花一现?答案不在评论家的笔尖,而在每个观众被搅动的心灵深处。当古老的天鹅展开数字羽翼,颤栗的不只是舞台,还有整个表演艺术的未来图景。

-

相关资讯更多>>

-

12-02 12:03

-

11-20 13:51

-

10-30 13:37

-

10-25 16:54

-

09-29 19:13

-

09-18 16:00

-

09-12 18:12

-

09-05 02:46